每一座偉大城市的興起,都有一條美麗河流孕育。巴黎有塞納河、首爾有清溪川與漢江、曼谷有昭披耶河、倫敦有泰晤士河、而台北則有淡水河。位於板橋西南方的湳仔溪(許多人誤稱為湳仔「溝」),則是與枋橋城(板橋舊稱)發展息息相關的母親之河。對於「老板橋」,許多人對於過去的樣貌已沒有太多記憶,但這個地區數百年來的生活與發展痕跡不可抹去,「老板橋人」莊文毅老師帶著我們沿著湳仔溪漫步,重新用文史記憶角度看見板橋。

Loading...

每一座偉大城市的興起,都有一條美麗河流孕育。巴黎有塞納河、首爾有清溪川與漢江、曼谷有昭披耶河、倫敦有泰晤士河、而台北則有淡水河。位於板橋西南方的湳仔溪(許多人誤稱為湳仔「溝」),則是與枋橋城(板橋舊稱)發展息息相關的母親之河。對於「老板橋」,許多人對於過去的樣貌已沒有太多記憶,但這個地區數百年來的生活與發展痕跡不可抹去,「老板橋人」莊文毅老師帶著我們沿著湳仔溪漫步,重新用文史記憶角度看見板橋。

「這一條河,是板橋的母親之河。整個枋橋城的發展,就是從這一條河開始。」枋橋文化協會理事長莊文毅口中的那條河,就是現在已經被台65線(新北市特二號道路)的高架橋覆蓋,河道大幅縮減的湳仔溪。

早期的湳仔溪,是大漢溪支流,河水豐沛、河道寬闊,相較於主幹道西側的新莊西盛,東岸的枋橋湳仔港,水流平緩適合停泊,在貿易上的角色相形重要。1740年代起,北部山區大溪、三峽所產的茶葉、樟腦,大多透過小船載運至湳仔港,分裝之後再以大船運送到新莊和大稻埕,然後沿著淡水河輸出中國東南沿岸或日本、東南亞。

而從湳仔港上岸的貨物,在進入枋橋時,需跨過公館溝進入枋橋街道,溝上覆蓋了兩片木板架起一座木橋,這就是板橋舊名「枋橋」的由來。直到1847年,林本源家族受板橋數個家族的邀請,從大溪遷居到枋橋落戶,1953年建成三落大院(現今板橋林本源園邸)。後來,林家與枋橋仕紳們為了有效抵禦泉州人(因為漳泉械鬥),遂以私人財產興建了枋橋城,於1855年落成。

▲ 早期未搭建高架橋之前的湳仔溪,是一條非常寬大的大河,也是許多老板橋人心中的美好記憶。(圖片來源:枋橋文化協會FB)

▲ 早期未搭建高架橋之前的湳仔溪,是一條非常寬大的大河,也是許多老板橋人心中的美好記憶。(圖片來源:枋橋文化協會FB)

▲ 湳仔溪造就了板橋地區的發跡,老師與我們所在的位置即是最早時期的黃金地帶——港口地區。

▲ 湳仔溪造就了板橋地區的發跡,老師與我們所在的位置即是最早時期的黃金地帶——港口地區。

▲ 湳仔溪的今日,沿著自行車與步道,莊文毅老師帶我們看到另一個面向的府中地區,以及生活記憶。

▲ 湳仔溪的今日,沿著自行車與步道,莊文毅老師帶我們看到另一個面向的府中地區,以及生活記憶。

▲ 現今的湳仔溪。豐沛的水量已不復見。

▲ 現今的湳仔溪。豐沛的水量已不復見。

▲ 這是歷史悠久的板橋中華殉道聖人朝聖地,1960年建立的天主堂,以中西合璧的建築風格會特色。早期的湳仔溪河道寬敞,河岸可延伸至天主堂外。

▲ 這是歷史悠久的板橋中華殉道聖人朝聖地,1960年建立的天主堂,以中西合璧的建築風格會特色。早期的湳仔溪河道寬敞,河岸可延伸至天主堂外。

整座枋橋城建成後的百年間,商業貿易興盛發達,除了林本源家族與當地世族的努力外,這條母親之河「湳仔溪」更是居功厥偉。後來,隨著板橋人口快速增加,家庭廢水與工廠污水大量排入湳仔溪,致使河川污染嚴重。等到捷運土城機廠興建完成後,又截斷了大漢溪分流至湳仔溪的水量,最終導致湳仔溪水量驟減、河床萎縮。

台65線在規劃路線時,更決議沿著湳仔溪蓋起高架橋。一群想要「守護湳仔溪」的板橋在地文化工作者,包括莊文毅的妻子林秀美老師、大觀國中邱子容老師和文史工作者陳健一老師等,就共同倡議推動,成立了「枋橋文化協會」。早期,為了說服政府改變路線,他們嘗試做很多陳情活動,也舉辦了幾場公聽會,但後來因為計畫變更不易,枋橋文化協會便把重心轉移到教育上頭,希望透過一次次在地深度導覽,以行動讓更多在地人認識板橋,認識湳仔溪。

▲ 位於館前西路附近,可以看見高樓間的這條水溝,她可是老板橋人口中的「公館溝」。公館溝源於土城,在進入湳仔庄地區,稱為「湳仔溝」(現今板橋公館街即為她的流經途徑)。早時是條水量豐沛的天然渠圳,也是枋橋城之護城河的,也帶給枋橋區域灌溉用水的補給。

▲ 位於館前西路附近,可以看見高樓間的這條水溝,她可是老板橋人口中的「公館溝」。公館溝源於土城,在進入湳仔庄地區,稱為「湳仔溝」(現今板橋公館街即為她的流經途徑)。早時是條水量豐沛的天然渠圳,也是枋橋城之護城河的,也帶給枋橋區域灌溉用水的補給。

▲ 大家熟知的湳雅夜市也在這個核心區域當中。

▲ 大家熟知的湳雅夜市也在這個核心區域當中。

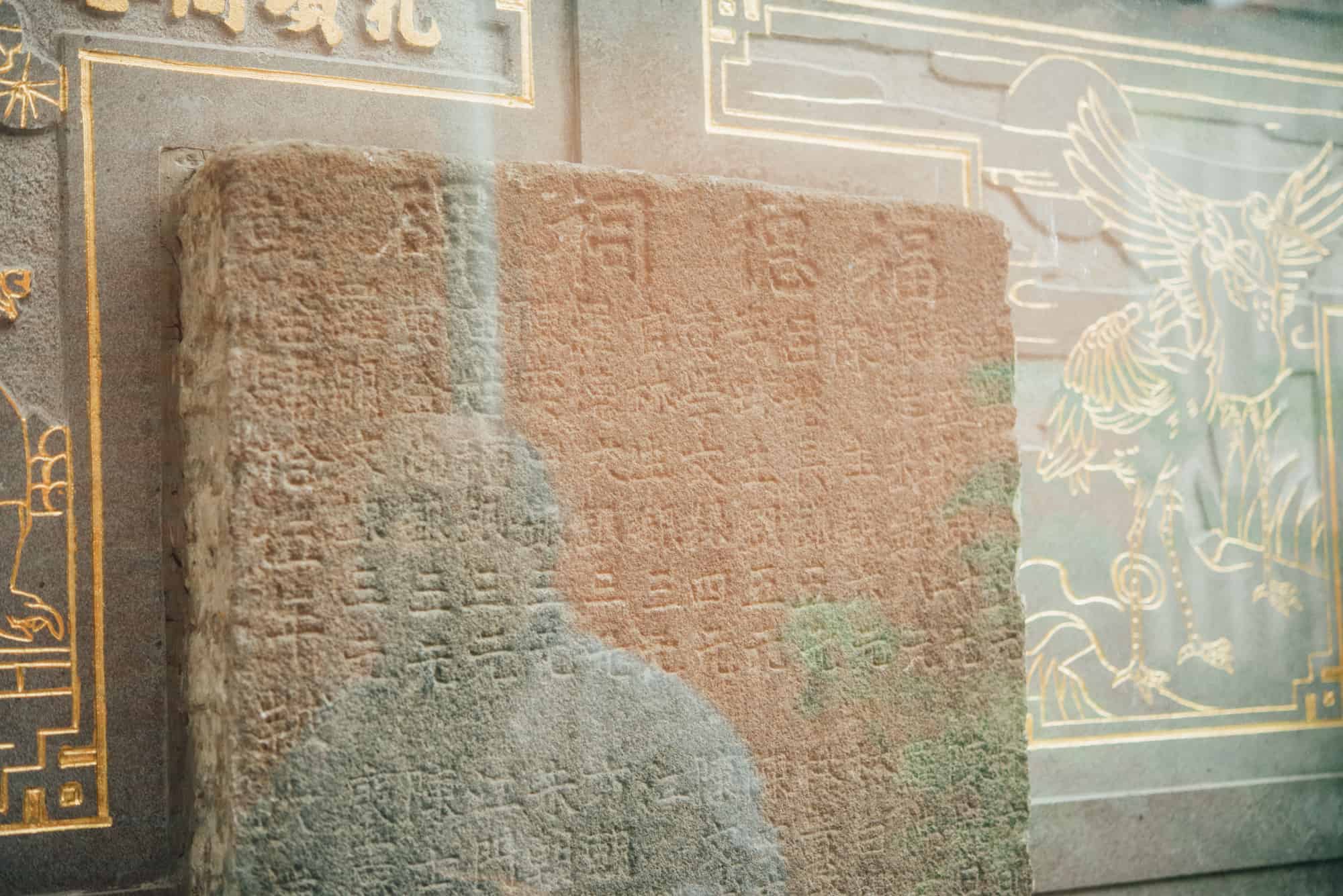

▲ 根據過往資料與目前記載,接雲寺的起源來自於泉漳械鬥的歷史:漳州人把廟宇建在山區,因此有了中和慈雲巖。但泉州人認為慈雲巖會破壞新莊風水,希望搬遷。兩方因此爭執,泉州人放火燒了慈雲巖。後來,菩薩像被板橋林家林國芳接至板橋恭奉,成立了接雲寺,因此由來。

▲ 根據過往資料與目前記載,接雲寺的起源來自於泉漳械鬥的歷史:漳州人把廟宇建在山區,因此有了中和慈雲巖。但泉州人認為慈雲巖會破壞新莊風水,希望搬遷。兩方因此爭執,泉州人放火燒了慈雲巖。後來,菩薩像被板橋林家林國芳接至板橋恭奉,成立了接雲寺,因此由來。

▲ 接雲寺外的府中路,充滿新舊並蓄的景象。

▲ 接雲寺外的府中路,充滿新舊並蓄的景象。

雕塑與工業設計背景的莊文毅,與妻子林秀美是板橋高中的同學,一路陪著林秀美推動深耕板橋在地文化,問他為何也一起撩下去呢?莊文毅有點不好意思地說:「我以前常出國出差。有一次到德國,他們帶我到在地鄉鎮的小旅社。接待我的人隨口就說這條路過去是做什麼用的,那個倉庫因為以前要向農民收取13%的稅收,所以叫做13%倉庫。(其實實際的%已經忘了)」

莊文毅很驚訝地反問:「你是因為要帶我來這邊,所以事先有做了功課嗎?不然怎麼會知道這些在地文化和歷史故事呢?」沒想到對方給了一個很理所當然的回答:「我們在從小就被教育要了解我們自己家鄉的歷史啊,了解自己所生長的土地。」,簡單卻有力量。這件事給莊文毅很大的震撼,他想到如果要向外國朋友介紹他的故鄉板橋,他,該怎麼介紹?

「如果你對你的土地不了解,就會對自己的文化沒有信念,在國際社群裡也會喪失自己的文化話語權。」所以,莊文毅與枋橋文化協會,努力地在每個板橋人心裡種下希望的種子,逐步地與土地、人民建立起擁有自主性、主體性的在地文化。就算湳仔溪現在消失了,但總有一天,我們還是能將這條母親之河,在每個人的心裡蓋回來。

▲ 林家花園附近的茶館街,可以看見老板橋人採買與生活的日常。

▲ 林家花園附近的茶館街,可以看見老板橋人採買與生活的日常。

▲ 我們繞了一大圈回到府中站附近,老師帶著我們抬頭看府中路旁的排樓建築,才驚覺這些都是上了年紀的歷史建築。只是店家招牌擺滿,把這些記憶給掩蓋了。

▲ 我們繞了一大圈回到府中站附近,老師帶著我們抬頭看府中路旁的排樓建築,才驚覺這些都是上了年紀的歷史建築。只是店家招牌擺滿,把這些記憶給掩蓋了。